こんにちは、QAチームでSETを担当している宮内です。

少し時間が経ってしまいましたが、JaSST '25 Tokyoに初参加してきたのでレポートを書きました。

1日目は現地参加、2日目はオンライン参加でした。本記事では、現地参加での体験を中心に会場の様子や印象に残ったセッションを共有します。

今回初めてJaSSTに現地参加し、月並みな感想ではありますが現地ならでは熱量を感じ、このようなタイトルにしました。1日目の終了後には有志コミュニティの交流会にも参加させていただき、改めてオフラインでの交流の良さを再確認できました。

オンラインで参加した別のメンバーも先日レポートを投稿しているので、あわせて読んでいただけると嬉しいです。後日また他のメンバーから、今度はJaSSTの内容をチーム内で振り返った結果のレポートを公開予定です。 nealle-dev.hatenablog.com

いざ、出発

いつもリモートワークをしているので電車に乗ることすら久しぶりでした。

今話題?の中央線グリーン車に乗りました。快適でした。おすすめです。

一人参加なこともあり、無事に起きて会場に向かうことができるか不安でよく眠れませんでした(笑)

東京駅から近く、わかりやすい道順だったので、無事に時間通り会場に着くことができて一安心でした。

会場内の様子

企業ブース

受付付近に企業のブースが並んでおり、お祭りのような楽しい雰囲気で賑わっていました。

実行委員の方々が誘導してくれたので迷わず席まで着くことができました。

基調講演

一番最初の基調講演はオンライン登壇で、現地では英語&日本語(同時通訳)、英語のみ、日本語のみでTrackが設けられており、大変親切な運用でした。

内容は話題のAI関連で、自分にとっては少々難しかったです、、、

Xや他の参加者に聞いたら、みんな難しかったと言っていたのでホッとしました(笑)

英語で直接的に理解ができたらもっと良かったかなと思うので、英語の勉強を頑張りたいと思います。

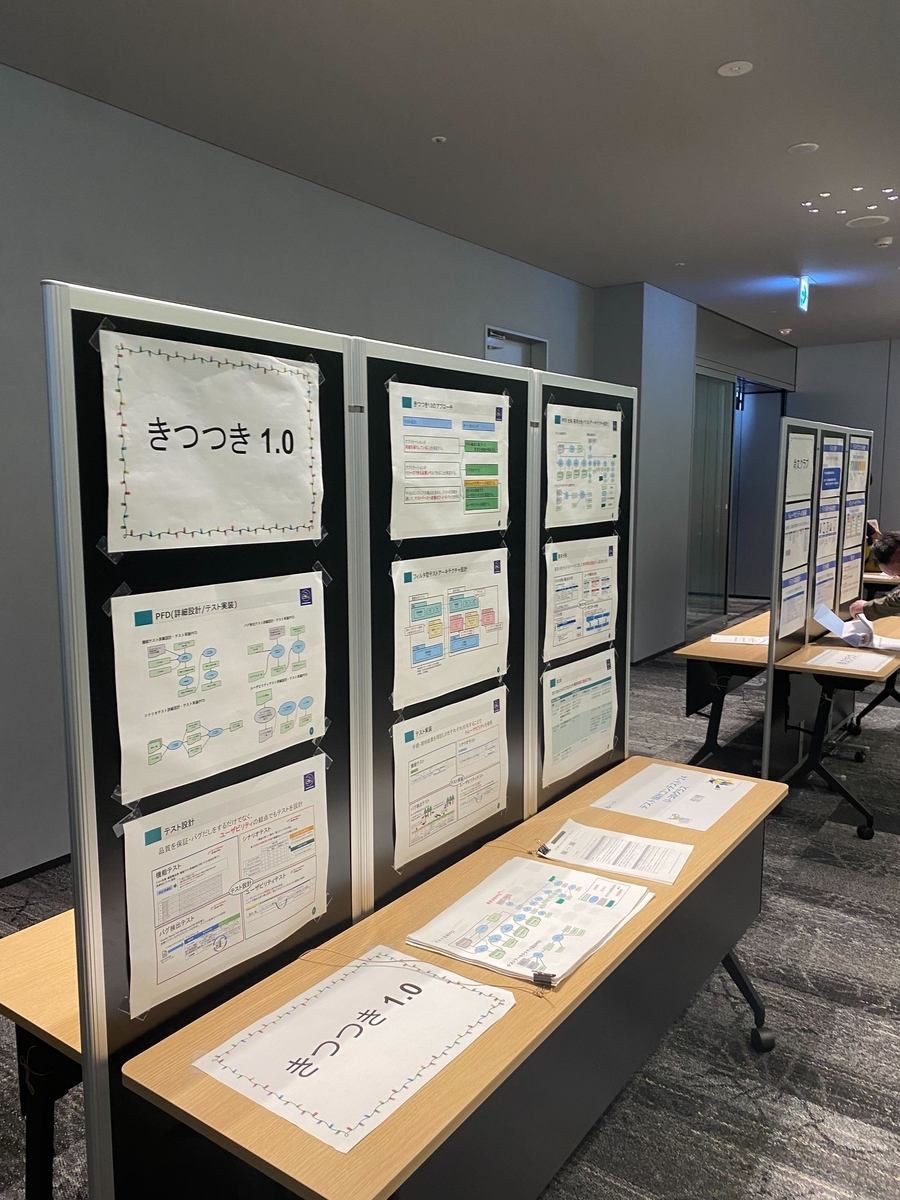

テスト設計コンテストの成果物の展示

現地にはテスト設計コンテストの成果物が展示されていました。

A7)テスコンNOW(2日目のセッション)の際も、そもそもテスコンを知らなかった自分は、そのコンセプトとそれぞれの企業がどういう目的で参加しているのかをこのセッションを通して知ることができました。

また、展示されている優勝チームの資料の分厚さにとても驚きました!

どこかのメーカーの説明書レベルでまとめられており、このレベルの資料を拝見する機会はあまりなかったので貴重な体験でした。

印象に残ったセッション

現在自分はSETとしてE2Eテスト自動化の業務を行なっているので、テスト自動化まわりのセッションを中心にお聴きしました。 その中でも印象に残っているセッションについてまとめます。

B2)組込みソフトウェアテスト自動化ツールの開発者が考えるテスト自動化の課題と対策

自身が現在行なっているテスト自動化の分野で組み込み系のお話をお聞きする機会が少ないので、どう違うのか興味があり参加しました。

実際に講演を聞いてみると、組み込み系はハードウェアへの依存があり、それに伴う制約の中で自動化を行うことが大変とのことでした。ICカードを1000回タッチするのをロボットアームを使って行なったというのがとても組み込み感あるなあと思いました。

そのような組み込み系特有の話題だけでなく、様々な課題を解決するためにsmall startで課題解決を行なったということを強調してお話されていたのがとても印象的で、自分の業務にも活かせそうなポイントでした。 担当していたE2Eテスト自動化のツール移行のプロジェクトをつい最近完了しましたが、進めていく中で様々な課題が出てきました。今後small startで解決していこうと思います!

C4)なぜ人はE2E自動テストの継続に失敗するのか

こちらのセッションは個人的に一番注目していました!

登壇者の大園さんには、以前にニーリーで副業として参画してサポートしていただいていたので、我々とも共通した課題感についてお聞きできそうと思っていました。

長年E2Eテスト業界に関わってきた経験から、E2Eテストを継続できなかった要因を事例と含めてお話されていました。

「技術的な問題が解けない」という要因については、この10年間で技術が進歩したことで障壁が下がっているということでしたが、私が初めてE2Eテストの自動化を行った2020年から比較しても、ノーコード・コードベース問わずツールの安定化が進んだと感じます。

ただ、弊社ではまだまだタイムアウト対応している箇所などもあり、プロダクトコード側へのテコ入れも検討しないといけない状態です、、、

人生はwaitForTimeout

(私はいつもE2Eテスト自動化の実装を行いながら、この言葉を心の中で唱えています)

↑わかる人にはわかる、はず、、

その他継続できなかった事例として挙げられていた

- E2Eテストの目的が定まっていない

- 目指す方向と手段がマッチしていない

- E2Eテストに対する「なぜ?」が曖昧

の3点に関しては、大園さん参画時にもインプットしていただいていましたが、実際我々は諸々の事情によりツール移行を優先してしまったため、これらの課題感は強く残っています。whyを後づけするような形にはなってしまいますが、今後しっかり整理していきます!

また、継続できた要因・事例についても3点挙げられていました。

- E2Eテスト専門ボジションを用意する

- 開発チームへの責務の移譲

- 実装・実行を開発側がしてQAがテストケースのレビュー

ニーリーでは自分が「E2Eテスト専門ポジション」に相当しており、確かに明確な責務を持つという意味では良いのですが、依存度の問題はすでに起きつつあります。今後体制をアップデートさせていくにあたってとても参考になるエッセンスでした。

最後は「これからはEmbeddedから文化の醸成へ」というテーマで、SETとしてどう注力しているかを伝えてくれました。ニーリーのSET領域への挑戦は始まったばかりなので、トレンドへの追従は意識していきたいと思います。

D5-2)銀行におけるスマートフォン実機でのテスト自動化について

各社へ展開している銀行アプリに対して、iOS、Android両方の実機対応をしながらE2Eテスト自動化を行なっていくお話でした。

色々な制約の中で次々と出てくる課題を地道に解決していくのが印象的でした。自身も過去にネイティブアプリのE2Eテスト自動化を行なった経験があるので、実機問題など共感することが多かったです。

C8-2)コドモンのQAの今までとこれから -XPによる成長と見えてきた課題-

QAが開発側と単体テストコードのペアプロを行う取り組みがとても新鮮でした。

TDDを開発側とペアでやっているイメージかと思いますが、SET領域にも近いところがあり興味深かったです。今後、SETとして開発側のテストコードの領域へ関わる際も参考にさせていただきたいと思います。

A9)リーダブルテストコード 〜メンテナンスしやすいテストコードを作成する方法を考える〜

テストコードをレビューする際に認知負荷を下げるにはどうしたら良いかというお話でした。

直近、久しぶりにコーディング業務を行なった自分としては、コードレビューの難しさを改めて痛感していました。

そんなタイミングでこのセッションを聴講できたのは、まさに最適なタイミングでした。

特に印象に残ったのは、テストコードの「コンテキストを明記する」という考え方です。セッションでは、テストの目的や前提条件を明確に記述することで、レビュー時の認知負荷を大幅に下げられることを示していました。これは、私が現在取り組んでいるE2Eテスト自動化のプロジェクトでも、まさに直面している課題でした。

また、テストコードの「理解容易性」と「説明容易性」を高めることで、テストコードの価値判断がしやすくなるという点にも共感しました。最近、プロジェクトのテストコードをレビューする際に、このテストは本当に必要なのか、削除しても良いのかという判断に悩むことが多かったのですが、この考え方はその判断基準として非常に参考になりました。

有名な方と認知していましたが、動くt_wadaさんを初めて拝見しました。テストコードの解説がわかりやすく感動しました。 自分も社内のt_wadaさんを目指そうと思います。 (a_miya、いつになったら名乗れるのか、、)

カンファレンス後の交流

1日目の最後はQaaSコミュニティの懇親会に参加しました!

久しぶりのオフライン飲み会で、色々なQAの方とお話ができてとても楽しかったです!! やはり実際にお会いして会話するのは大切だなと思いました。 次回参加する際は会場で他社の方に声を掛けられるように頑張ります!

QaaSについては以下をご覧ください!

qaengineeratastartup.connpass.com

(飲み会を楽しみ過ぎて二日酔いだったので、2日目はオンライン参加で助かりました、、)

以上です!!